Interview

„Wer Transparenz schafft, ist Treiber statt Getriebener der Transformation.“

Experte: Dr. Michael Breitling, Expert Director, EFESO | 25.06.2025 | Teilen auf in

Warum gelingt dem einen Unternehmen in kritischen Situationen ein Turnaround, während das andere nicht von der Stelle kommt? Dr. Michael Breitling, Berater bei EFESO Management Consultants, erläutert Erfolgskriterien – und wie sich Unternehmen mit den Schritten Boost, Re:think und Build kontinuierlich verbessern.

Herr Dr. Breitling, sobald über unternehmerische Transformation gesprochen wird, fallen verlässlich Buzzwords wie Mut, Agilität oder Innovationsfähigkeit. In der Praxis geraten dann aber viele Firmen mit umfassenden Transformationsplänen und Reportings in einen „rasenden Stillstand“. Ist Transformation zum Scheitern verurteilt, sobald sie institutionalisiert wird?

Dr. Michael Breitling (MB): Ganz im Gegenteil – ein Rahmenwerk mit realistischen Zielen, die immer wieder hinterfragt und nachjustiert werden, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für Transformationsprozesse. Und dies als feste Instanz und für alle Mitarbeiter nachvollziehbar in den Arbeitsalltag zu integrieren, ist per se sinnvoll.

Stillstand und Scheitern betrieblicher Veränderung hängt eher damit zusammen, dass die Ausgangsbedingungen nicht mit der notwendigen Sorgfalt betrachtet wurden. Zumal es ja auch nicht eine allgemeingültige Blaupause für „Transformation“ gibt, sondern sehr viele, sehr unterschiedliche Transformationsszenarien. Ein Plan, dem zu begegnen, ist unverzichtbar. Aber er sollte auf einem gemeinsamen Verständnis in der Unternehmensorganisation beruhen, wohin die Transformationsreise geht. Dieses Verständnis zu schaffen – inhaltlich, kommunikativ, beständig – ist nicht trivial.

Mit dem Transformation & Leadership-Team von EFESO initiieren und verstärken Sie Change-Projekte in vielen Branchen und Kulturkreisen rund um die Welt. Gibt es einen gemeinsamen Nenner oder eine Schnittmenge an Merkmalen, mit denen Unternehmen in Transformationsprozessen konfrontiert sind?

MB: Die über 200 Projekte, die wir in den vergangenen drei Jahren weltweit umgesetzt haben, sind in ihrem jeweiligen Kontext einzigartig. Aber es gibt generelle Gemeinsamkeiten. Drei Aspekte spielen in unterschiedlicher Gewichtung immer wieder eine Rolle: Erstens ist Veränderung in der Regel fachlich getrieben, beispielsweise um die Profitabilität zu steigern, die Digitalisierung voranzutreiben oder eine „Fabrik der Zukunft“ zu verwirklichen. Zweitens geht es um die systemische, strukturelle Veränderung des Unternehmens: etwa in Hinblick auf Organisationsmerkmale und natürlich zur Anpassung von Prozessen, Verantwortlichkeiten und Tätigkeiten.

Der dritte Aspekt ist die Befähigung der Organisation, Transformation zu initiieren und dauerhaft selbstständig weiterzuführen. Hier werden im Idealfall nicht nur die technologische und methodische Dimension – z.B. Tools und fachliche Trainings – berücksichtigt. Ebenso wichtig ist die kommunikative Dimension: wie setzt wer aus der Führungsebene verlässliche Ziele und „Leitplanken“ für die Transformation? Und wer treibt das – unabhängig von externen Beratern und Coaches – langfristig weiter, vom Shopfloor bis in die indirekten Bereiche? Die Antworten auf diese Fragen schärfen Schritt für Schritt das unternehmensspezifische Bild von „Transformation“.

Wie setzt wer aus der Führungsebene verlässliche Ziele und „Leitplanken“ für die Transformation?

Aber wie gelangt man nun von dieser noch recht abstrakten Ebene zu jährlichen, monatlichen, wöchentlichen Messpunkten, die zeigen: Transformation findet nicht irgendwie, sondern in eine bestimmte Richtung statt. Wie wird dies konkret, verständlich und somit steuerbar?

MB: Mit Transparenz – einfache Antwort, aber schwer umzusetzen. Stellen Sie sich dazu Transparenz als Münze vor: auf der einen Seite sehen sie die Kennzahlen zu den Hürden und Fortschritten in den (Teil-)Projekten während Ihrer Transformationsreise. Und auf der anderen, unabhängig davon und doch damit verschmolzen, die Fortschritte der Transformation als ständiger Verbesserungsprozess an sich.

Viele Unternehmen konzentrieren sich auf die Kennzahlen und Meilensteine während ihrer Transformation: wir stellen z.B. relativ häufig fest, dass Erfolg oder Fortschritt in unterschiedlichen Niveaus gemessen und unterschiedlich verstanden wird. Das bedeutet, dass Firmen zuweilen zuerst Klarheit schaffen müssen, auf welchem Leistungsniveau sie sich eigentlich gerade befinden. Daraus ergeben sich die Orientierungspunkte für fachliche Veränderung, etwa in Richtungen wie die Produktkosten senken und profitabel werden, den Operations Footprint optimieren und wieder wettbewerbsfähig werden, Digitalisierung vorantreiben und unabhängiger vom Fachkräftemangel werden.

Das ist der Initiator, der Kern dafür, weswegen die Transformation überhaupt stattfindet. Ebenso wichtig ist es aber, regelmäßig die Resultate auf der „anderen Seite der Münze“ zu reflektieren: wie viele Mitarbeiter wurden befähigt, die Veränderungen umzusetzen? Mit welchen individuellen Ergebnissen und Bedarfen an Trainings / Qualifizierung? Das ist etwas, was ab einem bestimmten Zeitpunkt aus der Belegschaft selbst heraus weitergeführt werden sollte – mit Externen als fachlichen Beratern im Sinne von Coaches, aber nicht als verantwortlichen Transformationstreibern.

Gehen wir einen Schritt weiter ins Detail: wie sollten Unternehmen vorgehen, um verlässlich zu erkennen, ob sie auf dem richtigen Weg sind und ihre Transformationsziele erreichen?

MB: Generell sollten sie nicht zu viele KPI verwenden, sonst erkennt man schnell den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Es geht darum, die für den Kontext bzw. Prozess richtigen KPI zu definieren – und diese dann zu kaskadieren. EBIT-Vorgaben machen z.B. keinen Sinn auf dem Shopfloor. Dort ist für die Mitarbeiter nicht das Umsatzziel relevant – sondern, ob sie in ihren Schichten die vorgegebenen Stückzahlen erreichen.

D.h., die KPI der Transformation müssen heruntergebrochen und über die Hierarchieebenen hinweg kaskadiert werden. Und sie müssen sichtbar und für alle Beteiligten eindeutig verständlich sein. Der Werker muss z.B. zu jeder Zeit wissen: Wo stehe ich gerade? Ist noch ein Stück zu fertigen? Werde ich mein Ziel in Klammerstückzahl erreichen? Ja oder nein? Und was sind tagesaktuelle oder wöchentliche Ziele für seinen Arbeitsplatz - sind 200 oder sind 250 Stück zu fertigen?

Das bedeutet auch: Kennzahlen sind wertlos, wenn es keine eindeutigen Ziele gibt. Wer ein Ziel hat, kann sagen: habe ich das Ziel erreicht? Wenn ja, Haken dran. Wenn nein – warum habe ich es nicht erreicht? Damit startet eine echte Auseinandersetzung und es können Gegenmaßnahmen gefunden werden, womit der Mitarbeiter dann automatisch im kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) ist. Dieser Schritt ist besonders wichtig, da sich damit auch die Arbeitskultur verändert. Ob dies als KVP oder anders bezeichnet wird, spielt keine Rolle – wichtig ist, dass jeder einzelne Mitarbeiter, unabhängig von seinem Hierarchie-Level, den Schritt in diesen Prozess findet. Das müssen daher auch die Führungskräfte vorgeben und vorleben.

Kennzahlen sind wertlos, wenn es keine eindeutigen Ziele gibt.

Nehmen wir an, dass ein Unternehmen dies bereits gut beherrscht – wie gelingt es nun, Transformation als ständigen Verbesserungsprozess voranzutreiben?

MB: Weiter in Kennzahlen gedacht lässt sich das gut über die Dimensionen „Mitarbeiter“, „Themen“ und „Maßnahmen“ erfassen. Wie viele Mitarbeiter habe ich bereits im Transformationsprozess erreicht, also z.B. bereits für KVP an ihrem Arbeitsplatz qualifiziert und trainiert? Wie viele Mitarbeiter unterstützen die Transformation mit proaktiven Verbesserungsvorschlägen? Wie viele sollen noch befähigt werden – und in welchen (fachlichen) Themen?

Darüber gelangt man zu rein transformatorischen Kennzahlen, die dann auch steuerbar sind: Wie viele Verbesserungsmaßnahmen wurden identifiziert? Mit welchem Härtegrad beispielsweise? Wie viele Einsparungen wurden darüber bereits erreicht? Und wie sieht die „Pipeline“ weiterer Maßnahmen aus: Läuft es jetzt langsam aus? Oder habe ich noch genügend Ideen, die ich zur Umsetzung bringen will? Wer das beantworten kann, hat die vorhin erwähnte, komplette Transparenz im Sinne von ‚Wo stehen wir?‘ hergestellt. Und wer diese Transparenz erreicht, ist Treiber statt Getriebener der Transformation.

Dazu sind zudem die Ziele und Ergebnisse unbedingt zu visualisieren. Best Practice-Unternehmen arbeiten mit Dashboards, an denen jeder Mitarbeiter zu jeder Zeit die für ihn relevanten Informationen abrufen kann. In der Regel sind die Daten verknüpft und interaktiv zwischen Mitarbeitern und Teams teilbar, etwa um „Drilldowns“ von Zielerreichung, Mitarbeiterqualifikation oder Transformationsfortschritt durchführen, bis man idealerweise wirklich alles versteht. Das betrifft erneut die beiden Seiten der „Münze“: Welcher Arbeitsplatz, welches Werk ist wie weit in der Umsetzung seiner Ziele? Und ist das Unternehmen somit „on track“, was das Transformationsprojekt angeht?

Praxisbeispiel „Transformation ohne Tempolimit“

BUILD, BOOST, RE:THINK – ein Automobilzulieferer etabliert weltweit ein neues Produktionssystem mit OPEX-Ausrichtung.

Wie gelingt es Ihnen, diese Art der Transformation in Industrieunternehmen erfolgreich zu starten und zu etablieren?

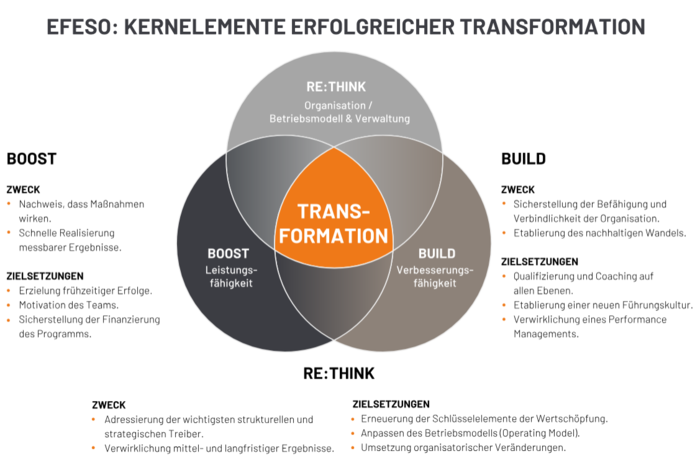

MB: Wir definieren die Transformation als einen Dreiklang aus den Elementen „Boost“, „Re:think“ und „Build“. Wirken diese zusammen, resultiert aus der Schnittmenge die Transformation. Wie stark diese drei Elemente dabei jeweils ins Gewicht fallen, hängt von der Aufgabenstellung und von der Ausgangssituation des Unternehmens ab.

„Boost“ ist hierbei der Part, der eine schnelle Performance-Verbesserung fachlich vorantreibt. Hier steht im Vordergrund, Erfolge sichtbar zu machen und zu demonstrieren, dass Veränderung stattfindet und funktioniert. Das motiviert viele Teams, über das Erreichte hinaus zu blicken und proaktiv praktische, inhaltliche Weiterentwicklungen voranzutreiben – was auch erfahrungsgemäß Einsparpotenziale aufdeckt und somit zu einer „Eigenfinanzierung“ des Transformationsprojektes beitragen kann. Je nach Fertigungskontext können das bereits in den ersten Projektphasen erhebliche Summen sein.

Beim Thema „Re:think“ geht es zugleich um die strukturellen, systemischen Veränderungen, die dann auch für die Nachhaltigkeit der Transformation sorgen. Es genügt eben nicht, beispielsweise eine Software nur in der IT-Infrastruktur einzuführen – im Regelfall müssen auch Arbeitsprozesse oder sogar Verantwortlichkeiten in der Organisation damit harmonisiert, also verändert bzw. institutionalisiert werden.

Und die Transformation sollte natürlich nicht ins Stocken kommen …

MB: Richtig, darauf ist das dritte Element „Build“ ausgerichtet. Hier geht es um die bereits geschilderte Befähigung der Mitarbeitenden, damit diese sowohl fachlich als auch motivatorisch die Veränderung dann mitgestalten und mittragen. Das ist ebenfalls etwas, was auf die Nachhaltigkeit, auf die Akzeptanz und damit auch auf den Erfolg der Transformation einzahlt. Transformation verstehen wir also als eine weitreichende, langfristige Veränderung, die auch auf dem Weg der Veränderung immer noch flexibel anpassbar ist – aber die eben systemisch, strukturell auch die Themen verändert, mit denen sie sich befasst.

Inwiefern unterscheidet sich das Vorgehen von EFESO von vergleichbaren Ansätzen?

MB: Wir bieten die genannten drei Elemente aus einer Hand an – und das weltweit. Auch zu sehr branchenspezifischen Operations-Herausforderungen müssen wir nicht auf Partner zugreifen, sondern bringen die komplette fachliche Kompetenz ein. Als Operations Pure Player sind wir mit den individuellen Bedarfen unserer Kunden entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette vertraut, vom Shopfloor bis zum Management-Board.

Wir bilden zudem seit vielen Jahren die Dimension „Organisation, Struktur, systemische Veränderungen“ in jeglicher Form ab. Über unseren Learning Campus und unsere Human Dynamics-Experten im Team unterstützen wir Unternehmen dabei, das Mindset in der Belegschaft für Transformation und KVP zu schärfen und zum Positiven zu beeinflussen, so dass Transformationsprojekte akzeptiert und aktiv unterstützt werden. Kurz gesagt: wir wissen, wie Transformation gelingt, wenn man mit der Organisation arbeitet – und nicht gegen sie.

Mehr erfahren über „Business Transformation“

Transformation & Leadership - unsere Leistungen für nachhaltig erfolgreichen Wandel

Case Study: Transformation ohne Tempolimit nach BUILD, BOOST, RE:THINK

DIALOG Ausgabe 71 - GET THINGS DONE - Die Kunst, Ideen ins Ziel zu bringen

Interview: „Das Team bestimmt den Erfolg der Transformationsreise.”

Interview: „Der Manager der Zukunft wird ein Ingenieur der sozialen Systeme sein.”

|

|

Thank you for Signing Up |