Sustainable Production & Operations

Heutige Investitionen in die Produktionsinfrastruktur werden die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen über Jahrzehnte beeinflussen. Dabei müssen komplexe Abwägungen getroffen werden – im Hinblick auf die regulatorischen und ökonomischen Rahmenbedingungen der Produktion, die Zukunftsfähigkeit des Produktportfolios sowie die Verfügbarkeit von Rohstoffen und regenerativer Energieversorgung.

Gleichzeitig müssen sowohl Produktionssysteme als auch andere operative Prozesse so ausgerichtet werden, dass sie im Hinblick auf soziale und ökologische Dimensionen optimiert werden. Dabei spielen die Reduzierung des Verbrauchs kritischer Ressourcen und des CO2-Ausstoßes, die Vermeidung von Verunreinigungen und anderen Umweltbelastungen sowie die fachgerechte Entsorgung und Wiederverwertung von im Produktionsprozess entstehenden Abfällen und Reststoffen eine zentrale Rolle.

EFESO unterstützt den Aufbau nachhaltiger Produktionssysteme und operativer Prozesse durch folgende Lösungsansätze:

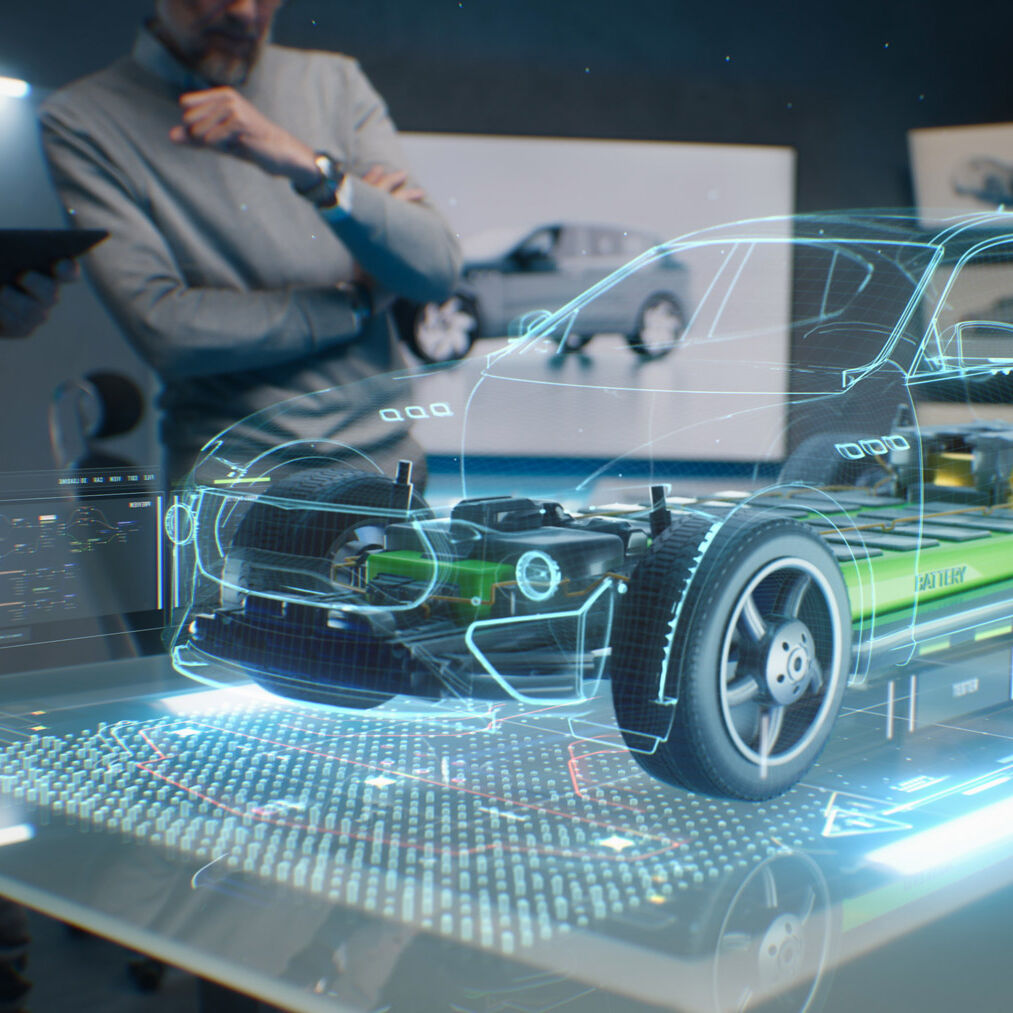

- Operative Exzellenz (OPEX): Definition von KPIs und Aufbau eines Managementsystems zur Integration von Nachhaltigkeitskriterien in operative Entscheidungen sowie Einsatz von Digital Operations Twins zur Simulation, Optimierung und Steuerung ressourceneffizienter Prozesse.

- Digitalisierung: Einsatz digitaler Technologien in allen operativen Bereichen zur Herstellung von Transparenz; Detektion und Analyse von Einsparpotenzialen; Verbesserung und Beschleunigung von Planung und Entscheidungsfindung sowie zur Reduktion und Substitution physischer Prozesse.

- Future Factory: Anwendung des Future-Factory-Ansatzes zur Bewertung der Nachhaltigkeitspotenziale und Investitionsbedarfe sowie Konzeption und Realisierung nachhaltiger Fabrikkonzepte für bestehende und geplante Produktionsstandorte.

- Reduzierung von Energieverlusten: Erhöhung der Energieeffizienz in mittleren und großen Industrieanlagen. Begleitung aller Phasen von Projekten zur Energieeinsparung, von der Durchführung von Audits über die Projektkonzeption und Umsetzung bis hin zur Kontrolle und fortlaufenden Verbesserung der Resultate.

- Ressourceneffizienz & Qualitätsverbesserungen: Reduzierung von prozessbedingtem Abfall, Ausschuss und Energieverbrauch durch daten- und KI-gestützte Überwachung, Analyse und Optimierung des Gesamtsystems sowie einzelner Prozesse und Anlagen.

- Nachverfolgbarkeit & Transparenz: Sicherstellung der Transparenz über den Ressourcenverbrauch auf Produktebene durch eine automatisierte Erfassung und Verknüpfung relevanter Material-, Prozess- und Produktdaten sowie durch die Gewährleistung der Nachverfolgbarkeit des Rezyklat-Einsatzes in der Produktion.

Der „Product Life Cycle“-Ansatz von EFESO klassifiziert in vier Phasen Nachhaltigkeitsziele für physische Produkte, Software oder Dienstleistungen.

Interview: Wie Private Equity (PE)-Firmen durch ein ganzheitliches Kostenmanagement nachhaltige Werte schaffen.

Fachbeitrag: Wie sich das Thema Nachhaltigkeit als Wertschöpfungshebel für Portfoliounternehmen nutzen lässt.

Trends und Triebkräfte einer nachhaltigen Abfallwirtschaft.

Ein Gespräch mit Prof. Dr. Werner Bick, Senior Partner bei EFESO, über Strategien zur Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks in der Logistik

Interview zum Thema „EU-Taxonomie“ mit Tim Ballenberger, Senior Consultant bei EFESO und Florian Santolini, Regional Director bei kShuttle.

KONTAKT